現在、メインの広告フォーマットとして浸透したレスポンシブ検索広告。

2022年6月30日より拡張テキスト広告が新規作成不可、編集不可になるということで、これからはレスポンシブ検索広告を中心に改善していく必要があります。

過去に弊社記事でも改善についての記事を書かせていただいております。

さて、今回は非常にシンプルにレスポンシブ検索広告で成果を出したいなら、ピン止めは使っちゃだめ、というお話しです。

コンテンツ

ピン止めとは?

まず、おさらいとしてピン止め機能とは何かをご説明します。

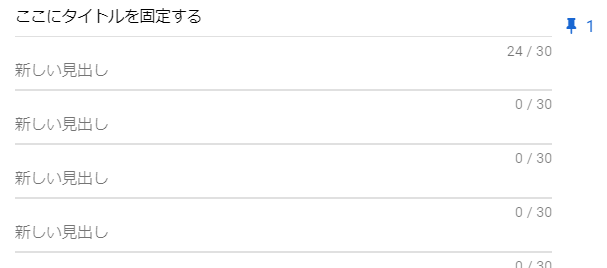

ピン止めとは、このタイトルは一番上に出したい!この説明文は2番目に出したい、といった場合に使う機能で、ピン止めしたタイトル、説明分は指定した箇所にのみ表示されるようになります。

以下のようにタイトル、説明文ともに1番目、2番目、3番目と表示位置を選択可能になっています。

一見便利な機能ですよね。過去の拡張テキストの成果から、「この訴求は見出し1に出すべき!」というのが皆さんあるかもしれません。

レスポンシブ検索広告ではピン止めは使っちゃダメ

ですが、レスポンシブ検索広告では極力この機能は使わない方が良いです。

Googleも使わないことを推奨しています。

理由としては、表示位置も含めてユーザーの検索語句にあわせて適切な組み合わせで表示するよう最適化されるからです。

そして、ピン止めをすると、レスポンシブ検索広告の有効性が改善しません。

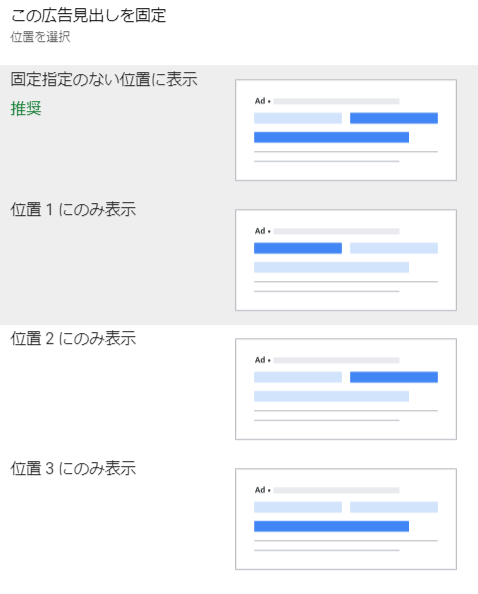

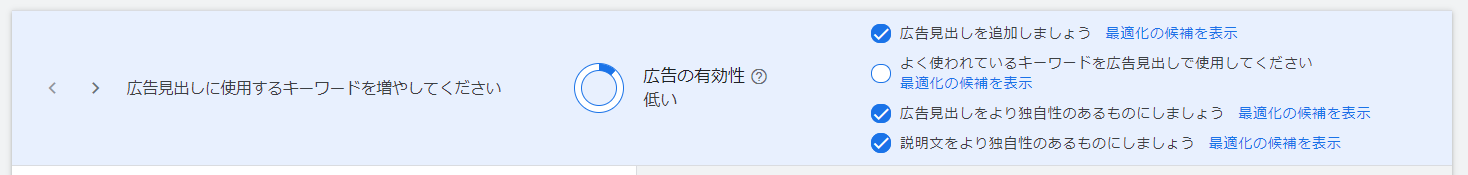

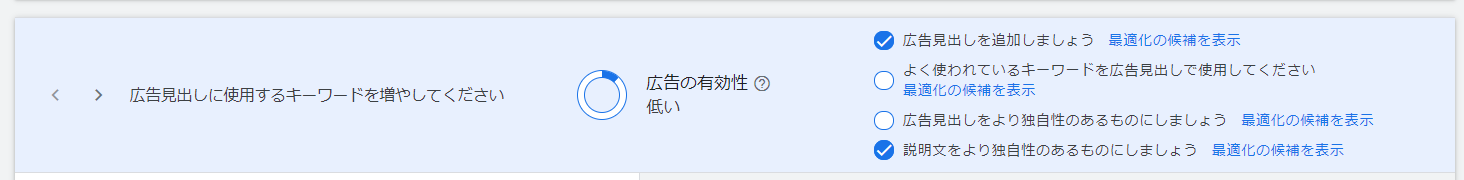

以下の例を見てください。

ピン止めしない場合

ピン止めした場合

上記の例ですと、広告の有効性が低いので分かりにくいかもしれませんが、右側に表示されているチェックボックスを見てください。

このチェックボックスは、レスポンシブ検索広告の有効性を高めるための対応ができているか否かを示しているのですが、ピン止めするだけで下から2番目のチェックが外れてしまいます。

つまり、ピン止めするだけで有効性が高まりにくい状態になります。

なお、有効性が高まることで得られる効果としては以下が挙げられます。

- CPCの低下・CPAの低下

- インプレッションの増加からCV数の増加へ

上記の効果を得たいのであれば、極力使用しない方が良いということです。

ピン止めしないといけない場合もある

ただ、ピン止めはどうしても使わないといけないケースがあります。

それは、薬機法、景表法で広告文の中に必要な情報を必ず記載しないといけない場合です。

レスポンシブ検索広告は自動的に複数のタイトル、説明文の組み合わせで掲載されるため、本来法律的に表示させておかないといけない文言が表示されない事態が起きえます。

そのため、そういった場合はピン止め機能を使わざるを得ないということになります。実際にピン止めの機能は、そういったケースを想定したものです。

成果を改善したいならピン止めはやめよう

本日はレスポンシブ検索広告の改善ポイントとしてピン止めについてご説明しました。特別な事情がある場合を除いて、極力ピン止めは使わないほうが効果の面からは良いですね。

ではまた。

Junichi Nakamura

最新記事 by Junichi Nakamura (全て見る)

- 【Google広告】コンバージョン数が少なくても自動入札は使うべきか? - 2024-07-20

- 【GA4】クロスドメイントラッキング設定方法。サブドメインの場合も必要なのか? - 2024-07-13

- Googleタグマネージャー(GTM)の管理者が不明の場合の対処方法 - 2024-07-05